내 기억에 10년 전만 해도 분명히 '에반게리온' 정도만 봐주면 '취향이 괜찮은 사람' 취급을 받곤 했다. 당시에는 사실 별로 봐야 할 것도, 알아야 할 것도 적었기 때문에 TV 드라마 쯤은 무시해도 괜찮았다. 그런데 세상이 변하면서 요즘엔 툭하면 시대에 뒤떨어진, '몰 취향'의 사람 취급을 당한다. 이 유명한 프리즌 브레이크도 이제서야 보기 시작했으니...

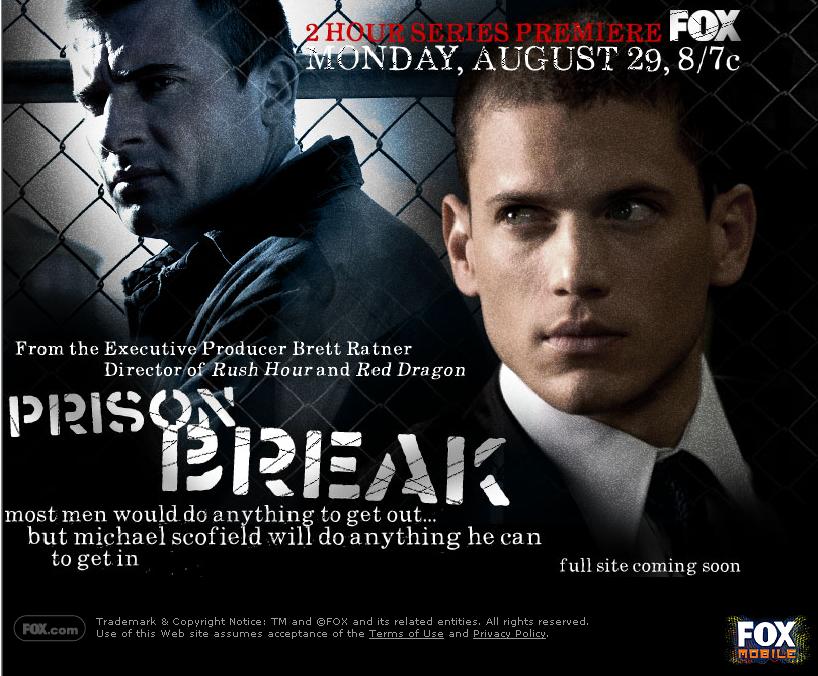

유재석이었나? 하여튼 그런 개그맨이 누군지 몰랐다는 이유로 "간첩이 아니냐?"는 소리를 들어야 했고, '석호필'이 미국인이라는 것을 뒤늦게 깨닫고 어이없어 하다가 주위 사람들이 날 더 어이없이 쳐다봤다. 요샌 아예 '미드족'이란 것도 생겨서 '미'국 '드'라마를 열심히 본다던데, 알고보니 내 동생같은 사람들을 말하는 것 같다. 세상을 따라잡기가 이렇게 힘들어서야. 나름 극장에서 영화는 열심히 보고 있는데, 내 주위 사람들은 이미 '아버지의 깃발'과 '이오지마로부터 온 편지'를 모두 보고서는 클린트 이스트우드에 대해 열띤 논쟁을 벌이고 있다. 아, 정말, 개봉도 하지 않은 영화 인터넷으로 먼저 보고선 뭐가 자랑이라고,,, 라고 생각했으나, 나만 이상한 사람이 돼 버린 것이다.

최근엔 한국 드라마까지 날 가슴아프게 한다. '거침없이 하이킥'이라거나 '궁'과 같은 걸 본 적이 없다는 사실이 죄는 아닌데도 말이다. 분명히, 10년 전에는, 논쟁의 중심에 있는 일본 애니메이션 몇 편과, 선댄스 영화제 출신의 영화만 꾸준히 봐주면 '괜찮은 취향을 가진 사람' 대접을 받았던 것으로 기억한다. 요즘 그러고 있다가는 한물 간 30대 취급 받기 딱이다. 아니, 내가 이미 그렇게 돼 버린 것인지도 모르지. 21세기는 어렵다. 정말.